ギター弦張り替え&メンテナンス講座が終了しました

ギター弦張替え&メンテナンス講座が終了しました。

年に数回行っている本講座ですが、この講座の趣旨はズバリ『慣れること。体験すること』です。ギターの弦の張替えや、各部の調整は、実はとてもコツが必要で、最初のうちはなかなかうまく行かないのですよね。僕もギターを始めた頃は全く上手く行きませんでした。今のようにインターネットなどの情報もなかったので、楽器屋さんに陳列しているギターを実際見に行って何度も観察して見様見真似で覚えたものです。

今回の講座は以下の内容で進めていきました。

1.各部の点検

まずは実際アンプにつなげて音を出してみます。違和感を感じた場合は、どこに異常があるか目処をつけます。主にチェックする箇所は以下のとおりです。

1.ボリューム、トーン、ピックアップセレクター、ジャックの通電(ガリ)のチェック

2.12フレット上の弦高測定

3.ネックの反り具合のチェック

まずは、ボリューム、トーン、ピックアップセレクター、ジャックの通電(ガリ)のチェックです。アンプにつなげて実際音を出しながらチェックします。動かす際に「バリバリ、ボソボソ」とノイズがでるようでしたら、接点復活剤等でクリーニングする必要があります。それでも改善しない場合は、部品の交換となります。これらのパーツは消耗品なので、気になるようでしたら交換することをおすすめします。

弦高の測定にはテーパーゲージという道具を使います。12フレット上にテーパーゲージをあてがい、弦との隙間の距離を測ります。自分のギターの弦高を知っておくことはとても大切なことなので、1本は持っていた方が良いかと思います。

ネックの反りとは、主に順反りと逆反りがあります。よくあるのは順反りです。弦の張力が常にネックやボディーにかかっているので、自ずと順反りになる傾向があります。ネックの調整は弦交換をした後に行うので、ここでは確認のみにとどめておきます。

2.弦を外す

弦の外し方は、楽器の種類によって若干異なりますが、通常のギターであればそんなに難しくはありません。フロイドローズのように、ブリッジとヘッドで固定するタイプのギターは若干面倒ですが、その他のギターであれば、弦を緩めてから12フレット付近で切ってペグ側とブリッジ側でそれぞれ弦を外すだけでOKです。

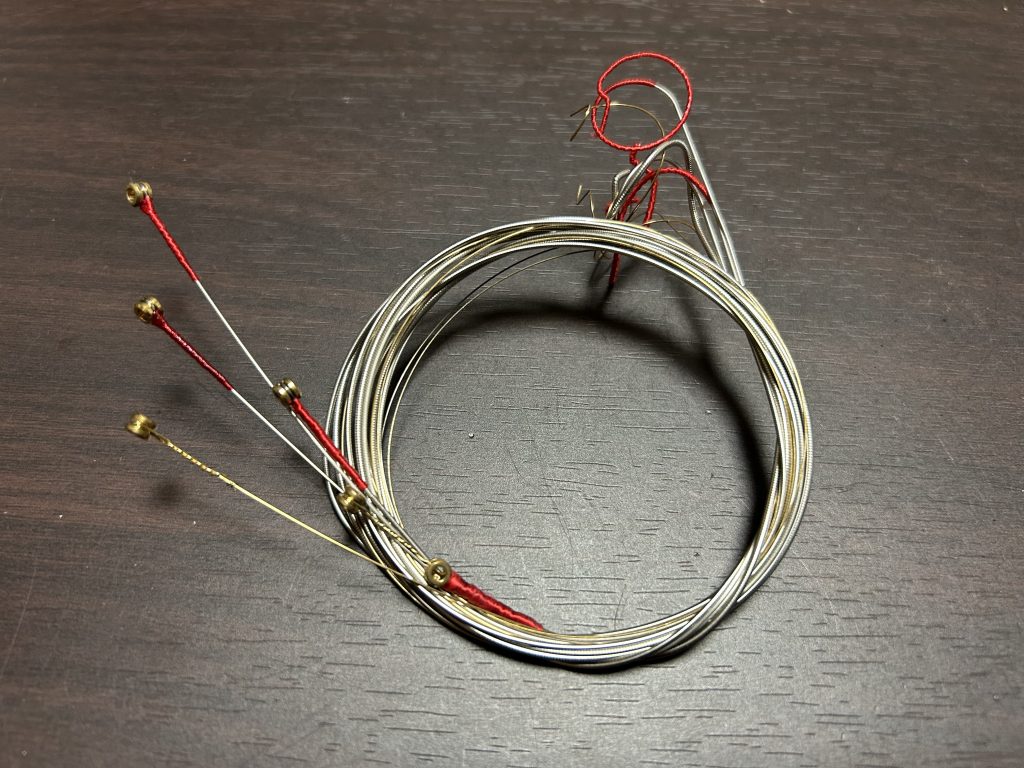

僕はこのようにクルクル巻いて処分しています。

3.クリーニング

ここでは指板を主にクリーニングしていきます。

左からKEN SMITH / PRO FORMULA POLISH、Freedom Custom Guitar / SP-P-11 Lemon Oil、Freedom Custom Guitar / GLOSSING POLISHです。

KEN SMITH / PRO FORMULA POLISH

こちらはボディーやネックの裏に使用しています。メンテナンスの仕上げの艶出しとして使っています。艶出しだけではなく、汚れの再付着も防いでくれます。あと何気にいい匂いがします(個人差はあるかと思いますが)

Freedom Custom Guitar / SP-P-11 Lemon Oil

こちらは指板のクリーニングと保湿で使用しています。レモンオイルは各社色々と出ていますが、このメーカーのレモンオイルには汚れを落とすだけではなく、天然素材による保湿効果もあり気に入ってます。

Freedom Custom Guitar / GLOSSING POLISH

こちらも艶出しですが、超微粒子コンパウンドを配合しているので、頑固な汚れも落としてくれます。ギブソンのギターのラッカー塗装がベタつきがちなので、このポリッシュはとても重宝しています。

今回の講座では割愛しましたが、フレットが錆びていたりくすんでいる場合はフレット磨きをオススメします。以前生徒さんのギターのフレット研磨を行った際の写真があるのでご覧ください。

こちらは研磨前。サビはありませんが、指板が乾燥していてフレットも全体的にくすんでいます。

こちらが研磨後。指板も先程のレモンオイルでクリーニングしたので、程よくしっとりした仕上がり。

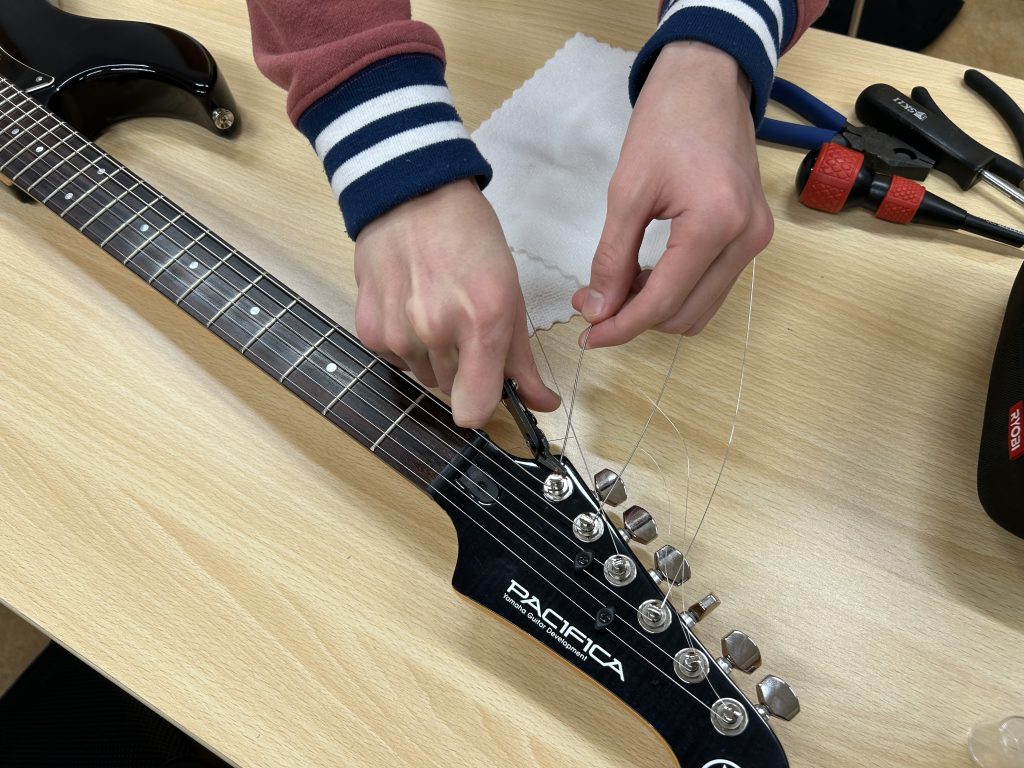

4.弦を張る

さて、メインイベントがやってきました。正直言ってこの工程が初心者の方には一番難しい上に面倒かと思います。失敗することを想定して、サウンドハウスさんで激安弦を数セット用意しました。

PLAYTECH ( プレイテック ) / EGS-0942 エレキギター弦

まさかの280円!!参加者のみなさまには事前にセット弦を用意して頂いてましたが、円安の影響で近年ではセット弦が1,000円前後になってしまっているので、自分で弦を張り替える勇気がなかなか出ないですよね。なので自信をつけてもらうためにも、失敗することを想定して練習用の弦としてこの格安弦を用意しました。

なかなか上手く巻けなくてみなさん苦労してました。無理もありません。誰もが最初は通過する試練です。こちらはクルーソンタイプと言って、ビンテージタイプのギターに使用されていることが多いです。慣れないとちょっと難しいのですよね。

こちらはロックタイプのペグ。弦を通して締めると自動的に弦をロックしてくれるので楽です。チューニングも狂いづらく、近年はこの手のタイプのペグを採用しているギターも増えてきています。これからギターの購入を考えている方は、見た目も大事ですが、このようなところにもちゃんと着目した上で自分に合ったギターを選ぶのも良いかも知れませんね。

5.各部の調整と点検

この時点で、終了予定時刻を大幅にオーバーしてしまっていました。思っていた以上に弦の張替えが大変でした。退室時間が迫っていたので、残りの弦張り替えは僕が急いで行いました。参加者のみなさまには申し訳ない思い。次回からはもう少し時間に余裕をもって行います。

本来は弦の張替えが済んでから、各部の調整と点検を行う予定でした。調整する部分は以下のとおりです。

1.サドルの高さ調整

2.オクターブ調整

3.トラスロッド調整

4.ピックアップの高さ調整

5.トレモロアームのスプリング調整

6.各部緩みのチェックおよび調整

7.ガリ部のクリーニング

8.ナット溝のグリス注し

そもそも、企画に無理がありました。これらの調整を1本1本やったら、それだけで数十分〜数時間かかる場合もあります。ちょっと色んな内容を盛り込み過ぎました。これらの調整は後日しっかりと行わせていただきます。

こんな感じで本講座は慌ただしく終了しました。

今回はたまたま参加者のみなさまがエレキギターだったので、弦の張替え方だけではななく、各部の点検や調整について簡単ではありましたが実践を踏まえながら講義をさせていただきました。調整がしっかりとできている楽器は弾きやすい上に、音程もしっかりと出るので弾くのが楽しいはずです。たまにレッスン中に生徒さんのギターをお借りすることがあるのですが、凄く弾きづらい状態のものが多いです。弦の張替えと同様、各部のメンテナンスもとても大事なので、このような講座を定期的に行い、メンテナンスの重要性をこれからもみなさまに伝えていく次第でございます。また次回いつになるか分かりませんが、興味のある方はぜひご参加ください。

おまけ

間違った弦の張り方コレクションです。さて、どこがおかしいでしょうか?